Trifolium repens L., 1753 - Клевер ползучий.

Trifolium repens L., 1753 - Клевер ползучий.

Э т и м о л о г и я н а з в а н и я. Слово trifolium в переводе на русский язык означает «трилистник» и дано растениям этого рода за характерное строение листьев.

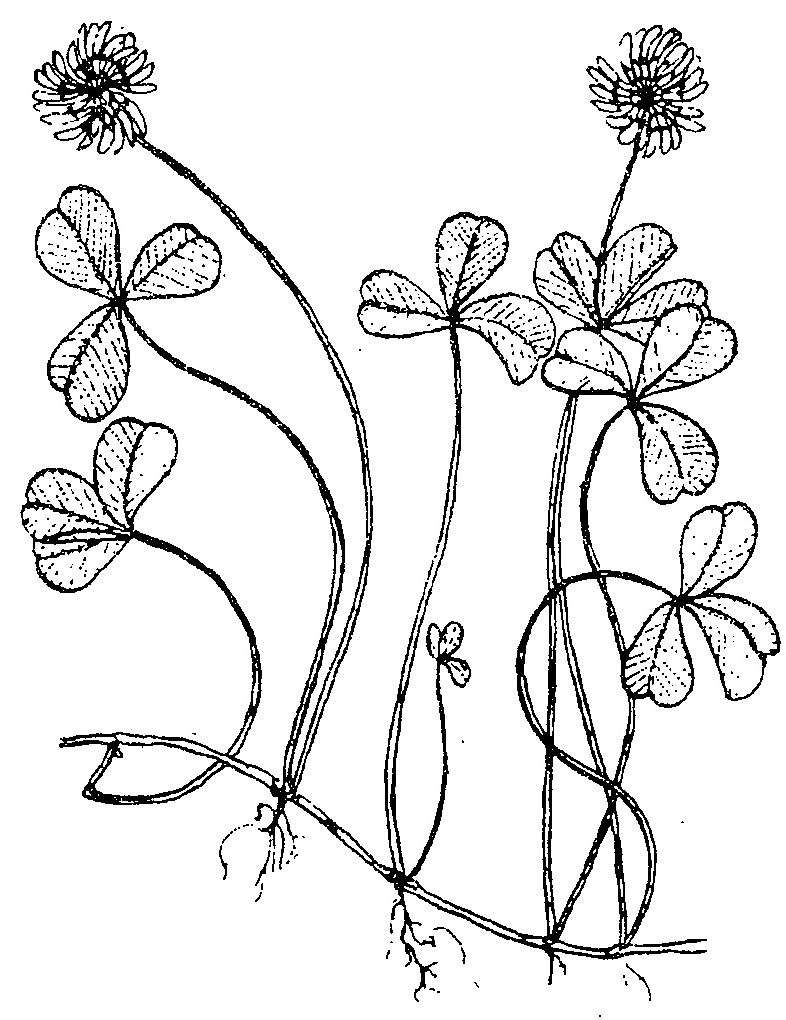

Б о т а н и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Стебли (5) 10-30 см высотой, стелющиеся, в узлах укореняющиеся, в верхней части восходящие, как и все растение голые, редко едва волосистые. Листочки 1-2,5 (3) см длиной, до 1,7 см шириной, обратнояйцевидные, на верхушке обычно едва выемчатые, по краю мелкозубчатые. Цветки 7-10 мм длиной, белые, в шаровидных головках. Головки на длинных цветоносах, обычно превышающих черешки листьев. Чашечка около 4 мм длиной, голая, с 10 жилками, почти до половины рассечена на ланцетно-шиловидные зубцы. Флаг эллиптический. Бобы эллиптические, голые, с 2-4 семенами.

Э к о л о г и я. Произрастает на суходольных, пойменных лугах, по берегам рек, опушкам, в разреженных лесах, вдоль дорог, на залежах.

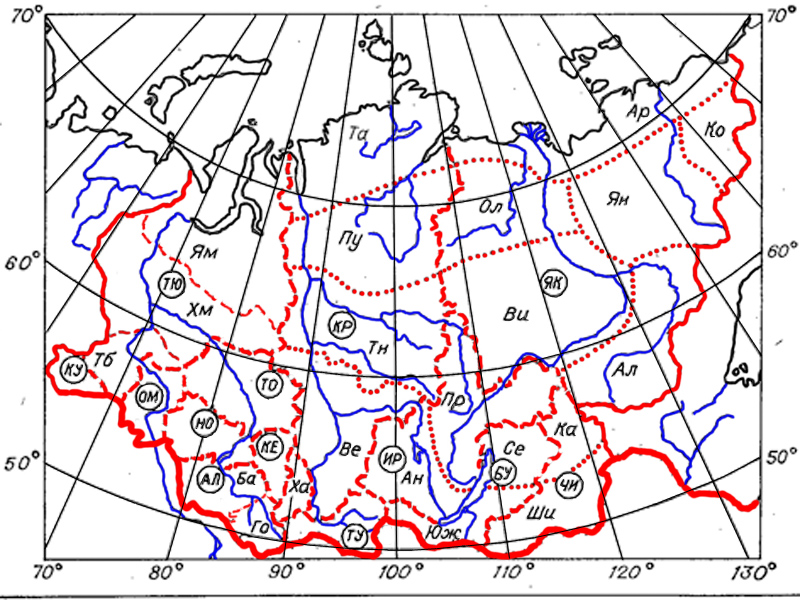

Р а с п р о с т р а н е н и е. В пределах Сибири растения этого вида распространены в ряде административных субъектов и флористических районов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В пределах Сибири растения этого вида распространены в ряде административных субъектов и флористических районов.

В Западной Сибири это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Тобольский флористический район, Курганская область, Омская область, Томская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Барнаульский флористический район и Республика Алтай.

В Средней Сибири клевер ползучий растет в Путоранском флористическом районе, Тунгусском флористическом районе, Республике Хакасия, Верхне-Енисейском флористическом районе и Республике Тыва.

В Восточной Сибири растение встречается в ряде флористических районах, к которым относятся Ангаро-Саянский, Приленско-Катангский, Северо-Бурятский, Южно-Бурятский, Шилко-Аргунский (Даурия), Арктический, Вилюйско-Верхнеленский и Алданский флористические районы.

Вне пределов России - Европа, Кавказ, Средняя, Малая Азия, Иран, Китай. Занесен во многие внетропические страны.

Я д о в и т ы е с в о й с т ва. С и м п т о м ы, ле ч е н и е, п р о ф и л а к т и к а. Токсикоз возникает при длительном кормлении животных клевером. Растение способно накапливать значительное количество нитратов. При неблагоприятных условиях вегетации (сильная засуха, чередующаяся с проливными дождями), а также при замораживании зеленой массы в клевере образуются цианогенные гликозиды. Причиной отравления является выпасание животных на угодьях, где произрастает клевер, или скармливание им согревшейся зеленой массы.

Клинические признаки. Отравление клевером чаще наблюдается у лошадей. Характер клинических проявлений, течение и исход интоксикации зависят в первую очередь от степени отравления. В легких случаях у пострадавших лошадей патологический процесс ограничивается только пятнистым покраснением и небольшой отечностью непигментированных участков кожи, обычно участков с белой шерстью. Поражается преимущественно кожа головы, шеи и конечностей. Вскоре указанные изменения исчезают, и на пораженной коже появляется в различной степени выраженное шелушение. Иногда на поверхности кожи может выпотевать прозрачный желтый экссудат и склеивать шерсть.

При тяжелом течении возникает резко выраженная экссудация, образуются мелкие пузырьки. Животные расчесывают эти места, вытекающая из пузырьков жидкость подсыхает и образуются струпья. В отдельных случаях может наблюдаться некроз пораженных участков кожи. Кроме местных поражений (кожа и подкожная клетчатка), у больных животных развиваются явления общего характера. При снижении или полном исчезновении аппетита и позывов к приему воды ухудшается общее состояние. Видимые слизистые оболочки приобретают желтушность, на слизистой оболочке ротовой полости появляется везикулезный стоматит, который нередко осложняется флегмонозным процессом. В связи с этим повышается температура тела.

По мере развития процесса возникают болезненные отеки подкожной клетчатки на голове и особенно на нижней губе, нарушается сердечная деятельность (слабый, перемежающийся пульс). Позже появляется сонливое состояние, прерываемое приступами возбуждения, мышечная дрожь, переходящая в параличи и симптомы колик, угрожающие жизни животного. В отдельных случаях животное может потерять зрение (амавроз). Моча мутная, нередко приобретает красный цвет.

У коров интоксикация в общем протекает сходно с интоксикацией лошадей, но с некоторыми особенностями. Кожа поражается симметрично на внутренней стороне задних конечностей (на передних конечностях поражается очень редко) и вымени. Изменения могут быть также на непигментированных участках кожи по всему телу, кроме нижней части груди и живота. В тяжелых случаях воспалительный процесс распространяется на слизистую оболочку носа, глаз и рта. При этом учащаются дыхание и пульс, температура тела нормальная. У всех больных животных ясно выраженная желтая окраска склеры, которая, по-видимому, является следствием перегрузки организма каротином. У коров уменьшается или даже полностью прекращается лактация. При осложнении секундарной инфекцией воспалительные процессы переходят в некротические и гнойные, повышается температура тела. Болезнь сопровождается симптомами поражений центральной нервной системы: животное совершает неожиданные скачки в разные стороны, у него появляются приступы судорог. Зуд у коров усиливается днем и уменьшается ночью.

У овец, коз и свиней заболевание протекает сходно и ничем особенно не отличается от клинического течения у лошадей и крупного рогатого скота. При отравлении клевером в легких случаях полное выздоровление наступает на 10—15-й день и сопровождается отторжением некротизированных участков кожи. В тяжелых случаях отравление нередко приводит к гибели животных.

Лечение. При отравлении применяют промывание желудка, слабительные, сердечные средства (кокарбоксилаза 2-6 мл, кордиамин 2-6 мл).

П и щ е в ы е с в о й с т в а. Пищевые особенности видов клевера аналогичны. По данным Ё. Н. Клобуковой-Алисовой (1958): «В пищу употребляются высушенные и измельченные цветочные головки, которыми заправляют супы. Молодые стебли и листья в свежем виде употребляются как салат, в вареном как шпинат. Высушенные и измельченные листья могут примешиваться к муке при выпечке хлеба. Собирают клевер с весны до осени, заготавливают в сушеном, квашеном и маринованном виде».

Клевер является хорошим медоносом. Цветки и листья содержат витамины (С, Е, Р), каротин, гликозиды, эфирное масло,